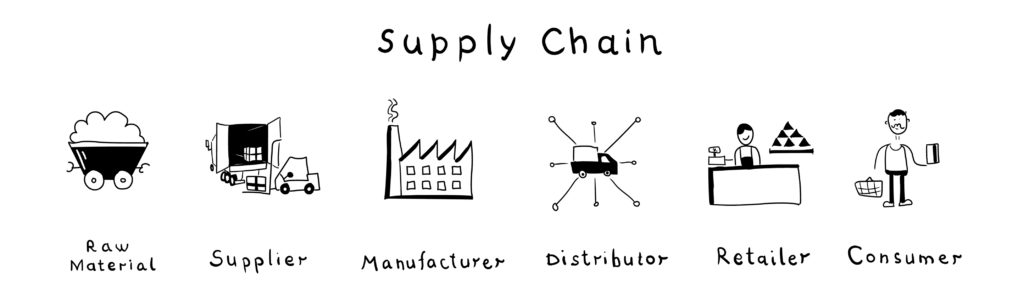

The road was long, but we got there: the European Commission finally presented on February 23 a proposal for a directive on the duty of vigilance of companies. Cela signifie que celles-ci seraient contraintes par cette loi à effectuer un travail de « diligence raisonnable » tout au long de leurs chaînes de valeur. C’en est fini du modus operandi classic of large transnational companies which, in the event of violations of human rights and the environment, often offloaded to their subcontractors. Another tactic is now becoming obsolete: that which aims for the company called into question to invoke the complexity of global value chains and the impossibility of verifying what is happening at the other end of this chain, often on the other side of the world.

This system aims to establish a transversal approach which would, according to the Commission, aim to avoid the fragmentation of the single market and harmonization at the legislative level in this area. Indeed, several legislative initiatives have already seen the light of day at the national level, within the European Union, in particular with France which adopted a law on the duty of vigilance in 2017. Germany and Norway, countries which is not a member of the EU, also followed suit in 2021.

In the EU and Belgium, proposals are on the table to legislate corporate responsibility for their value chains in order to end human rights and environmental violations. But gaps persist…

What does the directive provide?

First of all, it would require companies to exercise their duty of vigilance, that is to say to check the potential risks of non-respect of human rights and the environment throughout their value chains, by upstream and downstream. If such risks exist, it is the responsibility of companies to take all necessary measures to avoid, eliminate or at least minimize them.

En ce qui concerne le champ d’application, la directive s’applique aux entreprises européennes ainsi qu’aux opérateurs étrangers qui sont actifs sur le marché européen dans le but d’éviter une concurrence déloyale. Plus précisément, cela concernerait les entreprises employant plus de 500 personnes et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros. 12.000 entreprises seraient donc concernées par cette mesure. Des seuils plus bas sont fixés pour les secteurs considérés « à risque » par l’OCDE, notamment le textile, l’agriculture et les minerais. Plus exactement, il s’agirait des entreprises qui travaillent dans ces trois secteurs employant au moins 250 personnes et ayant un chiffre d’affaires annuel d’au moins 40 millions d’euros. Selon les estimations, 4.800 sociétés seraient concernées. Avec ces balises et ces seuils ainsi fixés, les PME échappent au champ d’application de la directive.

Deux articles de cette directive méritent particulièrement d’être soulignés, car ils mettent en avant les responsabilités qui sont attribuées aux États et aux entreprises. L’article 5 de la proposition prévoit expressément l’obligation des États membres à veiller à ce que les entreprises mettent à jour leur politique de diligence raisonnable chaque année. L’article 6, quant à lui, stipule que les entreprises sont tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention, assorti d’un calendrier d’action raisonnable et clairement défini, ainsi que des indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations concrètes.

Longtemps restées démunies face aux grandes entreprises, ce sont aujourd’hui les victimes qui auront la possibilité de demander réparation en cas de dommage et si leurs droits sont bafoués. Si une entreprise est accusée de violations en matière de droits humains et de l’environnement, elle devra prouver qu’elle s’est acquittée de son devoir de vigilance pour éviter de nuire et si ce n’est pas fait, cela jouerait en sa défaveur dans le cadre d’un procès. Les sociétés sont également obligées selon la directive, de mettre en place un dispositif pour permettre aux personnes affectées, aux syndicats et à la société civile d’émettre des « préoccupations étayées » pour dénoncer d’éventuels abus et demander réclamation. Enfin, l’article 9 prévoit explicitement que « Les États membres veillent à ce que les sociétés établissent une procédure pour traiter les plaintes, y compris une procédure lorsque la société considère que la plainte n’est pas fondée, et informent les travailleurs et les syndicats concernés de ces procédures ». Nous ne pouvons que nous réjouir – à ce stade – de ces avancées, qui visent à remettre les victimes et la société civile au centre du débat.

En ce qui concerne les contrôles, les entreprises devront rendre compte à une autorité nationale de supervision qui sera établie dans chaque État membre de l’UE et qui pourra donc sanctionner les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations de vigilance. Cela peut prendre la forme de sanctions administratives ou d’amendes dont le montant sera fixé à l’échelle nationale en fonction du chiffre d’affaires annuel des entreprises visées. Une autorité de contrôle peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ou à la suite de préoccupations fondées qui lui sont communiquées. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Finally, national supervisory authorities will be coordinated at European level by a “European Network of Supervisory Authorities” in order to ensure consistent application of the directive in all Member States.

Despite progress, gaps remain to be filled

Unfortunately, this directive is far from perfect and many flaws can already be identified.

La proposition couvre d’une part, les grosses entreprises comptant plus de 500 employés réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 150 millions d’euros et d’autre part, les entreprises de plus de 250 employés pour les secteurs à risque du textile, de l’agriculture et des minerais et qui réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 40 millions d’euros. Cela concerne moins de 1% des entreprises déroulant des activités dans l’Union européenne et laisse 99 % des entreprises de l’UE en dehors du champ d’application. Même dans les secteurs à haut risque, les PME sont exclues et cela pose également problème, car l’impact de leurs activités peut parfois nuire aux droits des communautés locales et à l’environnement. Ces seuils doivent être abaissés de manière significative pour que la directive ait l’impact recherché sur les droits humains et l’environnement.

L’initiative proposée encouragerait les relations commerciales à court terme. En effet, la proposition attend des entreprises qu’elles procèdent à un devoir de vigilance sur leurs propres opérations, leurs filiales, ainsi que les « entités avec lesquelles l’entreprise a une relation commerciale établie ». Cette dernière notion est définie comme étant « une relation directe ou indirecte qui est (censée être) durable et ne représente pas une partie négligeable ou simplement accessoire de la chaîne de valeur ». Autrement dit, les entreprises pourraient aisément s’affranchir du devoir de diligence en changeant fréquemment de fournisseur.

Du point de vue des sanctions également, la proposition ne donne pas d’indications sur le niveau des sanctions, mais invite simplement les États membres à prévoir des « sanctions pécuniaires efficaces, proportionnées et dissuasives ».

La directive laisse aux législateurs nationaux le soin de décider à qui incombe la « charge de la preuve » dans les cas où les victimes réclament justice. Il s’agit là d’un obstacle important à l’accès à la justice, qui doit être corrigé. Les victimes ne doivent pas avoir à prouver elles-mêmes que l’entreprise a été suffisamment vigilante. Bien au contraire, cela devrait être aux entreprises de prouver que leur conduite a été adéquate. S’ajoutent à cela les nombreux obstacles juridiques (coûts élevés, délais courts, accès limités aux preuves) qui empêchent les victimes d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des entreprises.

Finally, companies will also be able to fulfill their due diligence obligations by simply inserting certain clauses into their contracts with suppliers, thus relieving themselves of their duty of due diligence.

Belgium and the duty of vigilance: “yes, but nee”

On April 22, 2021, the Belgian Federal Parliament voted in favor of taking into consideration a proposal for law on a Belgian duty of vigilance. This is an important step forward obtained in particular thanks to the advocacy of civil society. Submitted by the PS, it was co-signed by Vooruit, Ecolo-Groen and the CD&V. On September 22, 2021, this bill was the subject of discussions in parliamentary committee. The Justice and Peace Commission took an active part in this process by participating with other civil society actors in the drafting of a Memorandum to demand the establishment of a Belgian law on the duty of vigilance. Private actors followed the same path, signing a official letter addressed to the government to request that respect for human rights and the environment be anchored in a binding Belgian law.

The bill under discussion makes a distinction between a duty of vigilance which requires companies established in Belgium to put in place "mechanisms which allow, continuously, to identify, prevent, stop, reduce as much as possible and address any potential and/or actual violations of human rights, labor rights and environmental standards throughout their value chains; this obligation also applies to their subsidiaries. » In addition, the bill provides for a reparation obligation which requires companies to repair damages suffered by victims due to absent or insufficient precautions.

Si le projet de loi est adopté, il y aura une obligation supplémentaire de reddition de comptes de la part de l’entreprise, avec un article crucial traitant de l’inversion de la charge de la preuve. Celle-ci signifierait qu’il ne revient plus à la victime de prouver le dommage, mais bien à l’entreprise de « prouver qu’elle a tout mis en place pour éviter des violations ».

Le projet de loi est en attente pour le moment, en raison des blocages au niveau de la coalition du gouvernement. En effet, les partis libéraux ont prétexté une éventuelle cacophonie législative entre les différents niveaux de pouvoir, national et européen. C’est la raison pour laquelle ils ont préféré attendre la directive européenne avant d’avancer au niveau national. C’est chose faite désormais, donc le Parlement fédéral a toutes les cartes en main pour reprendre les travaux sur la proposition de loi belge. Selon un survey carried out by CNCD-11.11.11 in October 2021, more than 80% of Belgians would like Belgium to adopt an ambitious regulatory framework to protect human rights and the environment.

The long road to…constraint

Several voluntary initiatives that encourage – but do not require – businesses to carry out due diligence have already emerged. OECD Due Diligence Guidance for responsible business conduct adopted in 2018, as well as the United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights, now constitute the global reference framework for respect for human, social and environmental rights. environment by businesses.

The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, adopted unanimously on June 17, 2011 by the Human Rights Council, formalized the notion of “due diligence” by breaking it down into three types of obligations which would be incumbent on companies, in the same way as on States . We are talking in particular about the triptych “protect – respect – repair” possible non-respect of human rights by allowing access to remedies to obtain adequate compensation in the event of damage. Unfortunately, these two instruments are limited to establishing a main framework and good conduct. Companies are required to present concrete results in terms of respect for human rights.

According to a survey carried out by the European Commission in 2020, only 37% of companies have put in place mechanisms for due diligence[1]. One more reason to justify the need for restrictive measures relating to the duty of vigilance of companies.

Now the ball is in the European institutional gear which will see the legislative proposal made by the Commission discussed and amended in the European Parliament for subsequent adoption by the governments of the Member States within the Council of the EU. There is still a way to go and improvements to be made to the initial text, but the momentum is underway.

[1] European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, Torres-Cortés, F., Salinier, C., Deringer, H., et al., Study on due diligence requirements through the supply chain: final report, Office Publications, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2838/39830