AVERTISSEMENT : code court de balise de début de note de bas de page déséquilibré trouvé.

Si cet avertissement n'est pas pertinent, veuillez désactiver la fonction de validation de la syntaxe dans le tableau de bord sous Réglages généraux > Codes courts de début et de fin de note de bas de page > Vérifiez les codes courts équilibrés.

Code court de la balise de début déséquilibrée trouvé auparavant :

“S. DE MEULDER, “Contre le tirage au sort”, Revue Lava, avril 2018, voir également Cl. Sénéchal, “Contre le tirage au sort, réaffirmer la politique”, Mediapart, novembre 2014, rejoignant l’idée de Karl Marx, selon lequel « les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les…”

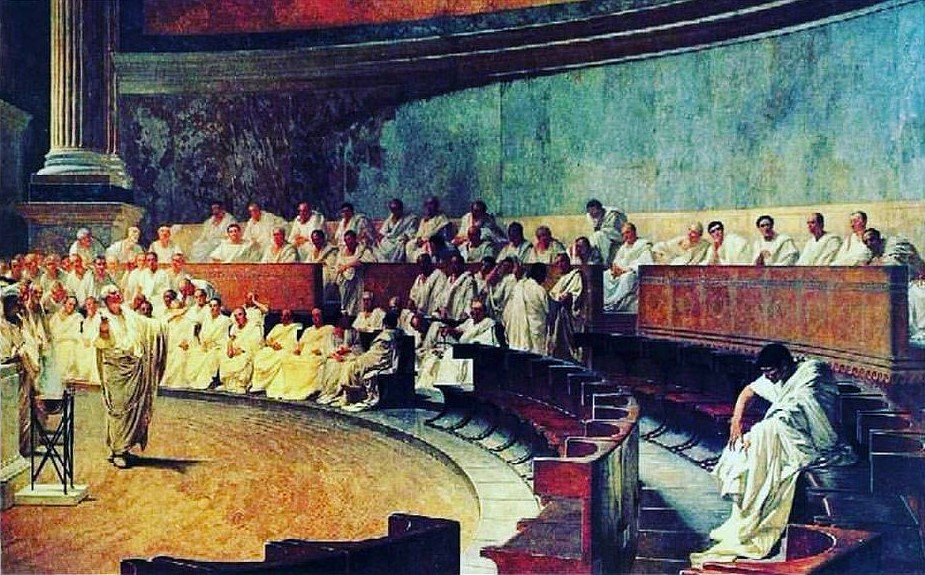

La Révolution française a bâti les fondations de nos démocraties actuelles. Aujourd’hui celles-ci rencontrent une crise importante. Pour y faire face, il est utile de se rappeler les intentions des fondateurs de cette démocratie au XVIIIème siècle.