L’accès à l’électricité est reconnu comme un Objectif de Développement Durable. Au-delà des aspects socio-économiques, l’accès à l’énergie dans les zones rurales comporte des enjeux citoyens et démocratiques majeurs en Afrique.

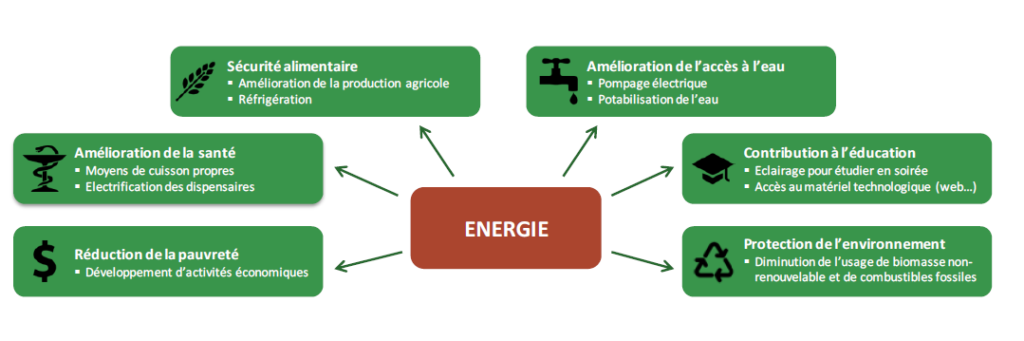

Principaux liens entre énergie et développement

L’ODD 7.1 évoque une énergie économiquement accessible, fiable et moderne. Cela implique un accès à domicile à une électricité de qualité, c’est-à-dire avec des coupures minimales et aux conditions techniques permettant une utilisation sans risque, ainsi qu’à un tarif accessible pour le consommateur. Selon le récent rapport Tracking SDG7 de la Banque Mondiale, le taux d’accès est passé de 15% en 1990 à 43% en 2016. Ces progrès ne doivent cependant pas faire oublier le fossé avec les autres régions du monde [2]Moyenne mondiale 86%, source International Energy Agency. et surtout les disparités entre les villes (76%) et les campagnes africaines (23%).

Parallèlement aux besoins d’électrification, le changement climatique fait largement sentir ses effets en touchant en premier lieu les pays les plus vulnérables, comme la région du Sahel.

Quelles sont alors les solutions disponibles pour développer l’accès à l’énergie tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre ?

Les organisations nationales en charge de la production et de la desserte en énergie cherchent classiquement à étendre les réseaux électriques et à transporter l’électricité produite par de grandes unités. Cette solution est adaptée aux zones les moins reculées, les plus proches du réseau existant. Mais pour les zones plus éloignées et les moins densément peuplées, elle représente un lourd coût d’investissement dans les lignes électriques. Le transport d’énergie sur de grandes distances occasionne également des pertes énergétiques importantes.

Une seconde option consiste à reproduire ce modèle à l’échelle locale, sous forme de mini-réseaux. Il s’agit de construire une petite unité de production électrique et à partir de ce point, de développer un petit réseau qui desservira les villages alentour. Ce système est plutôt adapté aux zones assez peuplées mais éloignées du réseau national existant. Il demande des arrangements financiers et institutionnels innovants. En effet, il faut définir le rôle des différents acteurs pour tous les maillons de la chaîne (conception, construction, opération et entretien, tarification, facturation, encaissement…) et il s’agit de monter à l’échelle locale un service comparable à celui qui existe à l’échelle nationale.

Enfin se développe actuellement un accès totalement décentralisé à l’électricité grâce à des installations individuelles, d’une simple lampe solaire à un système domestique complet. Ces systèmes proposent une approche radicalement différente des autres : l’énergie est produite et consommée sur place. La diffusion de ces installations est rapide puisqu’elles ne nécessitent pas de montage financier, institutionnel et réglementaire complexe, ni de délai de conception et de construction. Ainsi, la société allemande Mobisol, dont les premiers produits ont été testés en 2012, est maintenant active dans 12 pays d’Afrique et a vendu plus de 85 000 systèmes solaires domestiques desservant environ 425 000 personnes et évitant environ 35 000 tonnes de CO2 par an [3]Source: www.infc.org..

Ces solutions ne sont pas exclusives les unes des autres. Les technologies (réseaux intelligents, solutions de stockage de l’énergie) et les coûts des équipements évoluent très vite. L’environnement est donc évolutif et plus complexe qu’auparavant. Le rôle des institutions du secteur électrique est aujourd’hui d’appréhender cet environnement et de mobiliser les différents modèles pour permettre l’accès au plus grand nombre.

Principaux liens entre énergie et développement

L’ODD 7.1 évoque une énergie économiquement accessible, fiable et moderne. Cela implique un accès à domicile à une électricité de qualité, c’est-à-dire avec des coupures minimales et aux conditions techniques permettant une utilisation sans risque, ainsi qu’à un tarif accessible pour le consommateur. Selon le récent rapport Tracking SDG7 de la Banque Mondiale, le taux d’accès est passé de 15% en 1990 à 43% en 2016. Ces progrès ne doivent cependant pas faire oublier le fossé avec les autres régions du monde [2]Moyenne mondiale 86%, source International Energy Agency. et surtout les disparités entre les villes (76%) et les campagnes africaines (23%).

Parallèlement aux besoins d’électrification, le changement climatique fait largement sentir ses effets en touchant en premier lieu les pays les plus vulnérables, comme la région du Sahel.

Quelles sont alors les solutions disponibles pour développer l’accès à l’énergie tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre ?

Les organisations nationales en charge de la production et de la desserte en énergie cherchent classiquement à étendre les réseaux électriques et à transporter l’électricité produite par de grandes unités. Cette solution est adaptée aux zones les moins reculées, les plus proches du réseau existant. Mais pour les zones plus éloignées et les moins densément peuplées, elle représente un lourd coût d’investissement dans les lignes électriques. Le transport d’énergie sur de grandes distances occasionne également des pertes énergétiques importantes.

Une seconde option consiste à reproduire ce modèle à l’échelle locale, sous forme de mini-réseaux. Il s’agit de construire une petite unité de production électrique et à partir de ce point, de développer un petit réseau qui desservira les villages alentour. Ce système est plutôt adapté aux zones assez peuplées mais éloignées du réseau national existant. Il demande des arrangements financiers et institutionnels innovants. En effet, il faut définir le rôle des différents acteurs pour tous les maillons de la chaîne (conception, construction, opération et entretien, tarification, facturation, encaissement…) et il s’agit de monter à l’échelle locale un service comparable à celui qui existe à l’échelle nationale.

Enfin se développe actuellement un accès totalement décentralisé à l’électricité grâce à des installations individuelles, d’une simple lampe solaire à un système domestique complet. Ces systèmes proposent une approche radicalement différente des autres : l’énergie est produite et consommée sur place. La diffusion de ces installations est rapide puisqu’elles ne nécessitent pas de montage financier, institutionnel et réglementaire complexe, ni de délai de conception et de construction. Ainsi, la société allemande Mobisol, dont les premiers produits ont été testés en 2012, est maintenant active dans 12 pays d’Afrique et a vendu plus de 85 000 systèmes solaires domestiques desservant environ 425 000 personnes et évitant environ 35 000 tonnes de CO2 par an [3]Source: www.infc.org..

Ces solutions ne sont pas exclusives les unes des autres. Les technologies (réseaux intelligents, solutions de stockage de l’énergie) et les coûts des équipements évoluent très vite. L’environnement est donc évolutif et plus complexe qu’auparavant. Le rôle des institutions du secteur électrique est aujourd’hui d’appréhender cet environnement et de mobiliser les différents modèles pour permettre l’accès au plus grand nombre.

Attachments

Notes[+]

| ↑1 | Source : ENEA consulting, accès à l’énergie, état des lieux, enjeux et perspectives 2014. |

|---|---|

| ↑2 | Moyenne mondiale 86%, source International Energy Agency. |

| ↑3 | Source: www.infc.org. |

| ↑4 | Le problème de la recharge des GSM et smartphones reste récurrent en zone rurale où l’électricité est rare et chère. |

| ↑5 | Dans la théorie des capabilités d’Amartya Sen développée dans les années 80, la pauvreté est présentée comme une privation de capacités d’exercer des libertés fondamentales, y compris celle de faire des choix personnels dans sa vie, compte tenu de contingences telles que l’ignorance, l’oppression et le manque de ressources financières. |

| ↑6 | Certaines sont conscientes des déséquilibres et des risques pour le consommateur et mettent en place de bonnes pratiques. |

| ↑7 | Institute of Development Studies de 2016 : Will solar PV create a wave of toxic battery waste in rural Africa? |