Les migrations font partie de l’histoire humaine. Si elles n’ont jamais cessé, leur perception a en revanche changé, jusqu’à atteindre maintenant le paradigme de la crise. Mais de quoi parlons-nous exactement ? Quelles sont les réponses des gouvernements ? Et que pouvons-nous faire à notre niveau ? Analyse et mise en perspective à l’approche des élections de mai 2019.

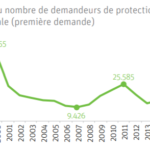

Source : MYRIA, Centre fédéral Migration, La migration en chiffres et en droits 2018.

Les migrations occupent une place importante dans l’agenda politique. Depuis quelques années, nos représentants politiques se montrent de plus en plus « fermes » à l’égard des personnes migrantes qui n’ont jamais été aussi criminalisées, que ce soit en Belgique ou dans l’ensemble de l’UE.

Ainsi, fin 2017, on pouvait lire dans la note de politique générale présentée par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration : « réduire de manière substantielle et durable les flux illégaux vers l’UE est la priorité politique absolue de l’Union européenne», à laquelle « le gouvernement souscrit pleinement et à l’unisson ». Pour ce faire, l’UE investit des milliards dans la fermeture des frontières et le renforcement des contrôles. Elle prévoit même de tripler les financements destinés à la gestion des frontières, qui atteindraient ainsi 34,9 milliards d’euros pour 2021-2027 contre 13 milliards actuellement. Au total, les États membres de l’UE ont construit plus de 400 kilomètres de clôtures le long de certaines frontières extérieures [7]Amnesty International Belgique, Dossier pédagogique, La migration ici et ailleurs, 2016.. Nous sommes donc aujourd’hui face à une politique de repli et de dissuasion plutôt que d’hospitalité et d’accueil.

En Belgique, le modèle d’accueil s’est d’ailleurs fortement dégradé au cours des dernières années. Le nombre de places proposées est en constante diminution avec la fermeture de plusieurs centres d’accueil. De plus, selon l’accord de gouvernement de 2014, les centres collectifs sont devenus la norme. Les logements individuels sont quant à eux réservés aux personnes vulnérables (c’est-à-dire aux femmes enceintes, aux personnes isolées avec enfants, personnes avec un handicap, etc.) et aux demandeurs ayant de fortes chances d’être reconnus réfugiés.

Pour pallier l’aide que l’État n’offre pas, des centaines de citoyens se sont mobilisés pour créer, dès septembre 2015, des collectifs et des associations. La Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés par exemple est un réseau de solidarité avec tous les migrants qui propose des hébergements, des repas, des animations.

Mais malgré cette mobilisation citoyenne, la politique migratoire belge a récemment pris un tournant encore plus tragique avec le renforcement des contrôles de police, les rafles de sans-papiers, la réouverture d’un centre fermé pour les familles, où des enfants peuvent également être enfermés et le projet de loi sur les visites domiciliaires autorisant la police à perquisitionner le domicile de personnes soupçonnées d’abriter un migrant en séjour irrégulier.

Ces deux derniers mois ont été marqués par, d’une part la suspension de la réinstallation des réfugiés en Belgique [8]Il s’agit d’un programme de réinstallation d’un contingent de réfugiés vulnérables auquel la Belgique s’est engagée de respecter auprès de la Commission européenne et des Nations Unies., et d’autre part, le début du « Procès de la Solidarité » dans lequel des hébergeurs, des bénévoles du parc Maximilien et des hébergés risquent la prison. Le contexte est donc particulièrement difficile, pour ne pas dire hostile, à l’égard des demandeurs d’asile, des étrangers et de ceux qui les aident.

Source : MYRIA, Centre fédéral Migration, La migration en chiffres et en droits 2018.

Les migrations occupent une place importante dans l’agenda politique. Depuis quelques années, nos représentants politiques se montrent de plus en plus « fermes » à l’égard des personnes migrantes qui n’ont jamais été aussi criminalisées, que ce soit en Belgique ou dans l’ensemble de l’UE.

Ainsi, fin 2017, on pouvait lire dans la note de politique générale présentée par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration : « réduire de manière substantielle et durable les flux illégaux vers l’UE est la priorité politique absolue de l’Union européenne», à laquelle « le gouvernement souscrit pleinement et à l’unisson ». Pour ce faire, l’UE investit des milliards dans la fermeture des frontières et le renforcement des contrôles. Elle prévoit même de tripler les financements destinés à la gestion des frontières, qui atteindraient ainsi 34,9 milliards d’euros pour 2021-2027 contre 13 milliards actuellement. Au total, les États membres de l’UE ont construit plus de 400 kilomètres de clôtures le long de certaines frontières extérieures [7]Amnesty International Belgique, Dossier pédagogique, La migration ici et ailleurs, 2016.. Nous sommes donc aujourd’hui face à une politique de repli et de dissuasion plutôt que d’hospitalité et d’accueil.

En Belgique, le modèle d’accueil s’est d’ailleurs fortement dégradé au cours des dernières années. Le nombre de places proposées est en constante diminution avec la fermeture de plusieurs centres d’accueil. De plus, selon l’accord de gouvernement de 2014, les centres collectifs sont devenus la norme. Les logements individuels sont quant à eux réservés aux personnes vulnérables (c’est-à-dire aux femmes enceintes, aux personnes isolées avec enfants, personnes avec un handicap, etc.) et aux demandeurs ayant de fortes chances d’être reconnus réfugiés.

Pour pallier l’aide que l’État n’offre pas, des centaines de citoyens se sont mobilisés pour créer, dès septembre 2015, des collectifs et des associations. La Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés par exemple est un réseau de solidarité avec tous les migrants qui propose des hébergements, des repas, des animations.

Mais malgré cette mobilisation citoyenne, la politique migratoire belge a récemment pris un tournant encore plus tragique avec le renforcement des contrôles de police, les rafles de sans-papiers, la réouverture d’un centre fermé pour les familles, où des enfants peuvent également être enfermés et le projet de loi sur les visites domiciliaires autorisant la police à perquisitionner le domicile de personnes soupçonnées d’abriter un migrant en séjour irrégulier.

Ces deux derniers mois ont été marqués par, d’une part la suspension de la réinstallation des réfugiés en Belgique [8]Il s’agit d’un programme de réinstallation d’un contingent de réfugiés vulnérables auquel la Belgique s’est engagée de respecter auprès de la Commission européenne et des Nations Unies., et d’autre part, le début du « Procès de la Solidarité » dans lequel des hébergeurs, des bénévoles du parc Maximilien et des hébergés risquent la prison. Le contexte est donc particulièrement difficile, pour ne pas dire hostile, à l’égard des demandeurs d’asile, des étrangers et de ceux qui les aident.

Documents joints

Notes[+]

| ↑1 | Cette analyse n’a pas ambition d’être exhaustive. |

|---|---|

| ↑2 | La Belgique a par exemple conclu des accords avec l’Italie (1946), l’Espagne (1956), la Grèce (1957), le Maroc (1964), la Turquie (1964), la Tunisie (1969), l’Algérie (1970) et la Yougoslavie (1970). |

| ↑3 | MYRIA, Centre fédéral Migration, La migration en chiffres et en droits 2018. |

| ↑4 | Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), en 2017 il y avait 258 millions de migrants dans le monde alors qu’ils n’étaient que 173 millions en 2000. |

| ↑5 | Source : OIM. |

| ↑6 | En 2000 et 2015, on a enregistré des « pics » de demandes d’asile. En 2000, ce fût le cas en raison des conflits dans les Balkans, dans la région des grands Lacs ainsi que l’instabilité dans les pays d’Europe de l’Est. En 2015, les principaux demandeurs d’asile provenaient d’Irak, de Syrie et d’Afghanistan. |

| ↑7 | Amnesty International Belgique, Dossier pédagogique, La migration ici et ailleurs, 2016. |

| ↑8 | Il s’agit d’un programme de réinstallation d’un contingent de réfugiés vulnérables auquel la Belgique s’est engagée de respecter auprès de la Commission européenne et des Nations Unies. |

| ↑9 | Caritas International Belgique, Pourquoi la Belgique doit signer le pacte mondial pour les migrations. |

| ↑10 | Selon UNHCR, la traversée de la Méditerranée est devenue deux fois plus dangereuse entre 2017 et 2018. |

| ↑11 | Selon la Banque nationale de Belgique, les coûts occasionnés par l’accueil des réfugiés dans le pays seront amortis et contribueront même à la croissance en 2020. En effet, en cotisant, consommant et en payant des impôts, les migrants contribuent à l’activité économique et aux finances publiques. |