Le terme « bien commun » sert toutes les causes actuellement. Pourtant, le sens de cette notion est loin d’être simple à saisir, notamment parce que trois approches, certes complémentaires mais néanmoins très différentes, coexistent. L’une d’elle pourrait se révéler particulièrement porteuse en cette période de crise…

[/Photo : vincent desjardins, flickr

/]

[/Photo : vincent desjardins, flickr

/]

Crédit photo : Created by Peoplecreations – Freepik.com

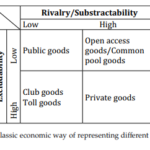

Les biens publics (public goods) sont ceux que tous peuvent utiliser sans en retirer à d’autres la possibilité d’usage (non-rivalité). Par exemple, on ne peut permettre à certains et pas à d’autres de bénéficier de l’éclairage public dans une rue. Il ne s’agit toutefois pas forcément de biens gérés par l’Etat. Ainsi, la lumière du soleil est-elle disponible pour tous mais n’est pas appropriable. Concernant les ressources communautaires (common-pool goods), les poissons en sont un bon exemple. Leurs stocks peuvent être sur-exploités (rivalité) mais il est difficile d’empêcher quelqu’un de pêcher du poisson (exclusion). Tine de Moor précise toutefois que si il existe, en théorie, des biens réellement en accès libre, c’est peu le cas en pratique [3]DE MOOR, T., “From common pastures to global commons : a historical perspective on interdisciplinary approaches to commons”, in Natures Sciences Sociétés 19, 2011, p. 428. . En effet, pour garder ce même exemple de poissons, les pêcheries sont soumises à des quotas et donc à des limites d’exploitation.

Les biens dits « de club » ou « à péage » (club goods ou toll goods), comme par exemple la télévision par satellite ou les autoroutes, sont des biens dont il est aisé de refuser l’accès mais dont l’exploitation ne retire rien aux autres. Signalons que les « communs » tels qu’ils existaient historiquement (terre gérées par différentes personnes) se rapprochent de cette catégorie puisque, pour pouvoir exploiter la terre ou le champ, les paysans devaient s’acquitter de certaines obligations, faire partie d’un groupe, en quelque sorte un « club ».

Comme le souligne Tine De Moor, cette catégorisation ne doit pas faire oublier que certaines ressources peuvent appartenir à une « case » ou l’autre en fonction de l’usage ou du type de gestion qui en est fait. Dans la réalité, rien n’est aussi figé que le tableau et il n’y a pas à proprement parler d’attribution « naturelle » de certains biens ou ressources à certaines approches. Certains biens pourraient même se retrouver entre deux cases. L’exemple de l’air est intéressant à cet égard. A priori ressource pouvant être cataloguée comme « bien d’accès direct », l’air fait de plus en plus l’objet d’une gestion attentive, étant donnés les risques liés à sa pollution. La création des permis d’émissions de gaz à effets de serre amène donc, en quelque sorte, à une appropriation théorique de cette ressource et à une gestion privée. Un pas plus loin mais dans la même ligne que Ostrom dont il sera question plus loin, Camille Meyer précise que « la reconnaissance de ressources comme « communs » émane de leur gestion collective, en particulier l’implication d’utilisateurs dans la co-production de règles de gestion pour ces ressources partagées » [4]MEYER, C., Social Finance and the Commons, Thèse Défendue à l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 2017, p.43. Traduction personnelle..

Des biens comme l’information ou la connaissance se retrouveraient dans la partie gauche du tableau. Plus précisément, Internet n’est pas toujours aussi « accès libre » qu’on pourrait le penser aux premiers abords. Des mots de passe restreignent l’accès à certaines données et il est indispensable de disposer de certains outils pour y accéder.

Ces précisions terminologiques apportées, voyons à présent trois différentes conceptions de la notion de « bien commun », qui permettront d’encore mieux cerner pourquoi certaines confusions terminologiques peuvent exister, en fonction de la « tradition » à laquelle les uns et les autres se réfèrent.

Crédit photo : Created by Peoplecreations – Freepik.com

Les biens publics (public goods) sont ceux que tous peuvent utiliser sans en retirer à d’autres la possibilité d’usage (non-rivalité). Par exemple, on ne peut permettre à certains et pas à d’autres de bénéficier de l’éclairage public dans une rue. Il ne s’agit toutefois pas forcément de biens gérés par l’Etat. Ainsi, la lumière du soleil est-elle disponible pour tous mais n’est pas appropriable. Concernant les ressources communautaires (common-pool goods), les poissons en sont un bon exemple. Leurs stocks peuvent être sur-exploités (rivalité) mais il est difficile d’empêcher quelqu’un de pêcher du poisson (exclusion). Tine de Moor précise toutefois que si il existe, en théorie, des biens réellement en accès libre, c’est peu le cas en pratique [3]DE MOOR, T., “From common pastures to global commons : a historical perspective on interdisciplinary approaches to commons”, in Natures Sciences Sociétés 19, 2011, p. 428. . En effet, pour garder ce même exemple de poissons, les pêcheries sont soumises à des quotas et donc à des limites d’exploitation.

Les biens dits « de club » ou « à péage » (club goods ou toll goods), comme par exemple la télévision par satellite ou les autoroutes, sont des biens dont il est aisé de refuser l’accès mais dont l’exploitation ne retire rien aux autres. Signalons que les « communs » tels qu’ils existaient historiquement (terre gérées par différentes personnes) se rapprochent de cette catégorie puisque, pour pouvoir exploiter la terre ou le champ, les paysans devaient s’acquitter de certaines obligations, faire partie d’un groupe, en quelque sorte un « club ».

Comme le souligne Tine De Moor, cette catégorisation ne doit pas faire oublier que certaines ressources peuvent appartenir à une « case » ou l’autre en fonction de l’usage ou du type de gestion qui en est fait. Dans la réalité, rien n’est aussi figé que le tableau et il n’y a pas à proprement parler d’attribution « naturelle » de certains biens ou ressources à certaines approches. Certains biens pourraient même se retrouver entre deux cases. L’exemple de l’air est intéressant à cet égard. A priori ressource pouvant être cataloguée comme « bien d’accès direct », l’air fait de plus en plus l’objet d’une gestion attentive, étant donnés les risques liés à sa pollution. La création des permis d’émissions de gaz à effets de serre amène donc, en quelque sorte, à une appropriation théorique de cette ressource et à une gestion privée. Un pas plus loin mais dans la même ligne que Ostrom dont il sera question plus loin, Camille Meyer précise que « la reconnaissance de ressources comme « communs » émane de leur gestion collective, en particulier l’implication d’utilisateurs dans la co-production de règles de gestion pour ces ressources partagées » [4]MEYER, C., Social Finance and the Commons, Thèse Défendue à l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 2017, p.43. Traduction personnelle..

Des biens comme l’information ou la connaissance se retrouveraient dans la partie gauche du tableau. Plus précisément, Internet n’est pas toujours aussi « accès libre » qu’on pourrait le penser aux premiers abords. Des mots de passe restreignent l’accès à certaines données et il est indispensable de disposer de certains outils pour y accéder.

Ces précisions terminologiques apportées, voyons à présent trois différentes conceptions de la notion de « bien commun », qui permettront d’encore mieux cerner pourquoi certaines confusions terminologiques peuvent exister, en fonction de la « tradition » à laquelle les uns et les autres se réfèrent.

Documents joints

Notes[+]

| ↑1 | Tine de Moor précise qu’on parlait de Genossenschaften en Allemand, de markegenootschappen ou de meenten en Néerlandais, etc. Voir DE MOOR, T., “From common pastures to global commons : a historical perspective on interdisciplinary approaches to commons”, in Natures Sciences Sociétés 19, 2011, p. 424. |

|---|---|

| ↑2 | Il s’agit du début du mouvement des “enclosures” en Angleterre, qui eut son équivalent ailleurs en Europe. |

| ↑3 | DE MOOR, T., “From common pastures to global commons : a historical perspective on interdisciplinary approaches to commons”, in Natures Sciences Sociétés 19, 2011, p. 428. |

| ↑4 | MEYER, C., Social Finance and the Commons, Thèse Défendue à l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 2017, p.43. Traduction personnelle. |

| ↑5 | MELE, D., « The Firm as a “Community of Persons”: A Pillar of Humanistic Business Ethos », in Journal of Business Ethics, 106(1), 2012, 89-101. |

| ↑6 | En réalité, il s’agit du Prix de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel, souvent appelé “Prix Nobel d’Economie”. |

| ↑7 | HARDIN, G., “The tragedy of the Commons”, in Science, vol.162, n° 3859, Washington DC, 13 décembre 1968. |

| ↑8 | Pour une analyse critique des travaux d’Oström, voir par exemple HARRIBEY, J-M., « Le bien commun est une construction sociale. Apports et limites d’Elinor Ostrom », in L’Économie politique, n° 49, janvier 2011, p. 98-112. |

| ↑9 | BOLLIER, D., « The Growth of the Commons Paradigm . », in C. Hess, & E. Ostrom (Eds.), Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice (pp.27-40), Cambridge, The MIT Press, 2011. |

| ↑10 | Pour approfondir cette question, voir BOLLIER, D., & HELFRICH, S. (Eds.), The Wealth of the Commons: A World beyond Market and State, Levellers Press, Amherst, 2014 ainsi que KLEIN, N., « Reclaiming the Commons. », in New Left Review, 9, 2001, pp. 81-89. |

| ↑11 | Julie Ristau. A consulter sur le site “On the commons” : www.onthecommons.org/work/what-commoning-anyway#sthash.rI6ZiwdL.dpbs , consulté le 15/09/2017. |

| ↑12 | BOLLIER, D., & HELFRICH, S. (Eds.), The Wealth of the Commons: A World beyond Market and State, Levellers Press, Amherst, 2014. |

| ↑13 | BOLLIER, D., “Les communs, ADN d’un renouveau de la culture politique”, in Etopia, Oikos et Green European Foundation, Les biens communs : comment (co-)gérer ce qui à tous?, Actes du colloque du 9mars 2012, Bruxelles, p. 11. |

| ↑14 | FOURNIER, V., “Commoning: on the social organisation of the commons”, in M@n@gement 16(4),2013, p.433. |

| ↑15 | FOURNIER, V., “Commoning: on the social organisation of the commons”, in M@n@gement 16(4),2013, p.433. |